di Valentina Creati, III A

La storia e gli eventi che la compongono da sempre segnano ed influenzano gli animi degli uomini portandoli a porsi interrogativi esistenziali per poi sviluppare riflessioni filosofiche sulla condizione dell’uomo in relazione al suo tempo. Ne è la prova l’attività letteraria del filosofo Seneca, vissuto durante l’età neroniana, il quale in particolare nel De brevitate vitae, nel De ira e nelle Epistulae ad Lucilium espone la sua tesi filosofica legata al valore del tempo nella vita dell’uomo.

Con un linguaggio del tutto innovativo si rende humani generis peda e si concentra così sulla libertà interiore del singolo, sul cosiddetto recessum in se ipsum che consiste nell’intraprendere un percorso di confronto con la propria coscienza per scoprire sé stessi e di conseguenza come stare al mondo.

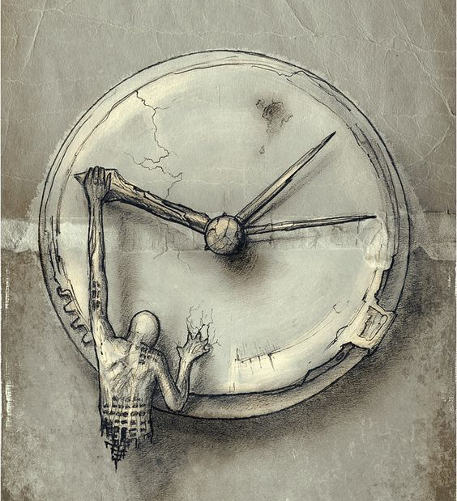

Per Seneca il primo e fondamentale passo per assumere il dominio su sé stessi avviene tramite il controllo del proprio tempus, inteso come lo spazio di vita che la natura assegna a ciascun uomo, il quale tuttavia tende a lamentarsi costantemente della brevità di questa e di come scorra con una velocità tale che finisce proprio quando esso inizia a comprendere come viverla. Come si evince dal De brevitate vitae, (soprattutto nei paragrafi 1 e 2, 1-4) il vulgus tende ad incolpare l’avarizia della natura(naturae malignitate), quando è solo colpa sua se per la sua operosa sedulitas non è in grado di impiegare il suo tempo al meglio garantendosi il bene vivere.

La prima cosa da considerare, secondo il filosofo, è che la durata della vita degli uomini è sufficiente a condurre una vita piena, anzi “lunga in abbondanza” (in maximarum); il problema risiede nel modo in cui il tempo a disposizione viene speso.

Questa contrapposizione tra valore qualitativo del tempo, inteso come vita vera, e la pura quantità del tempo, irrilevante sul piano sostanziale, è molto interessante, poiché porta a riflettere su come si sprechi costantemente il tempo a disposizione che, purtroppo, una volta perso, non può essere recuperato ed è quindi inestimabile.

L’uomo, definito stultus, tende nel corso della vita ad essere dominato da passioni; esse rappresentano un’ulteriore distrazione che lo fa cadere in stati d’animo smaniosi e contradditori, facendogli trascurare il vero valore del tempo ed il buon uso che se ne deve fare, portandolo così ad essere insoddisfatto e vittima di una frenesia insensata, quando basterebbe concentrarsi sull’essenza dei momenti, su ciò per cui vale la pena “esserci”, essere presenti, lì interamente, con corpo ed anima, non importa quanto questo momento duri.

Se riflettiamo, prima di Seneca, la vita era sempre stata considerata troppo breve da poeti e filosofi: fin da Omero passando per Aristotele e proseguendo con Catullo e Orazio.

Per Aristotele la natura era maligna, come racconta lo stesso Seneca, in quanto avrebbe concesso all’uomo una vita più esigua di quella degli animali. Ed anche Catullo ed Orazio invitavano a godere dell’attimo a causa della caducità della vita ed in particolare ricordiamo il principio del “Carpe diem” oraziano. Tuttavia il pensiero del filosofo Seneca fa un ulteriore passo, distanziandosi e passando attraverso i suoi predecessori allo stesso tempo.

Nel capitolo 12 del De brevitate, infatti, definisce gli occupati come vittime di attività futili ed impiegati in una desiosa occupatio che impedisce all’uomo di “avere tempo libero ” e di concentrarsi sulla sua interiorità. Il tempo assume il valore che il singolo gli affida, facendo prevalere l’importanza sull’urgenza, che controlla le nostre vite frenetiche. Bisogna dunque dimostrare di sapersi concentrare sull’otium, sul tempo svuotato da occupazioni inutili, significativo per il percorso di crescita e autoconoscenza del singolo essere umano; un percorso che deve essere accompagnato dal principio stoico dell’autarchia (“autarkeia“), la quale promuove il dominio su di sé senza dipendere dagli altri.

Nella prima delle Epistulae ad Lucilium, Seneca afferma che gli uomini agiscono come destinati a vivere in eterno, senza mai ricordarsi della loro precarietà e senza mai tenere conto del tempo ormai trascorso, come potessero attingerne sempre nuovamente.

Spesso si utilizza il detto “il tempo è denaro”, eppure, Seneca non penserebbe lo stesso. Il tempo non è come il denaro: è ciò che anche il più grato degli uomini non può restituire. È un qualcosa di limitato, che puoi usare liberamente, ma dal valore inestimabile. È la cosa più preziosa che si possa ricevere dalla persona che ami, perché equivale ad aver meritato una parte dell’altro unica, che diviene solo tua e lo resterà per sempre, in quanto piena di intensità e valore. Perché quindi perdere tempo in questioni che non lasciano nulla, futili, che non ti insegnano e non renderanno la tua vita degna di un senso? Perché costantemente sentiamo dire che “non c’è tempo”? Inutile prendersi in giro, abbiamo tutti lo stesso numero di ore e ci sono stati grandi uomini che sono divenuti esempio del buon uso del tempo, artisti come Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello… E di fatto tutti possiamo essere o divenire arte, dare un senso al nostro essere e lasciare il nostro segno in una vita che ci è stata donata e che probabilmente crede in noi, nelle nostre capacità.

In contrapposizione agli occupati, Seneca propone un esempio morale da seguire: la figura del saggio, il quale non solo riesce ad essere padrone del suo tempo nel presente, ma anche ad aggiungere, al proprio, il tempo passato, proprio perché Il tempo è un possesso da non perdere.

Nell’epistola 70, 5 il filosofo scrive “cogita semper qualis vita non quanta sit”: è questo l’ideale di vita perseguito dal sapiens, il quale è ben consapevole di quanto il tempo sia fuggevole, ma si mostra in grado di dominarlo vivendolo intensamente, rendendolo proprio. Ciò consente al saggio di contemplare il passato attraverso il ricordo, di pensare al futuro senza paure e di vivere pienamente il presente, senza indugio, considerandolo come unico momento in cui realizzare il proprio perfezionamento morale.

Si dice che ognuno di noi è spazio e tempo che scorre. Ma che significa?

Una canzone di Malika Ayane che si intitola “Senza fare sul serio” dice:

“Lento può passare il tempo

ma se perdi tempo

poi ti scappa il tempo

l’attimo

Lento come il movimento

che se fai distratto

perdi il tuo momento

perdi l’attimo”.

Il tempo ci consuma, consuma tutto ad una velocità impressionante e l’errore più grande è che ce ne accorgiamo sempre troppo tardi. La paura più grande dell’essere umano, infatti, è arrivare alla fine della propria vita ed avere rimpianti, ed è un tema universale e trasversale a tutti gli uomini di tutti i secoli, sin da Seneca stesso.

Ebbene si, tutti moriamo, è il ciclo della vita, ma come non temerla?

Seneca afferma “Omnia tamquam mortales timetis, omnia tamquam immortales concupiscitis” (di tutto temete come mortali; tutto desiderate come immortali): gli uomini sprecano la loro vita dietro alle loro passioni e alle loro ambizioni, come fossero immortali, ma dimenticano di viverla per come dovrebbero, dato che invece è destinata a finire.

La chiave è comprendere che non si ha poco tempo, ma se ne spreca tantissimo: “Nessuno dà valore al tempo”. Questo è il grande paradosso della vita umana: il tempo è il bene più prezioso per l’uomo, ma è anche quello che si spreca con più facilità.

Nessuno ti renderà gli anni, nessuno ti restituirà a te stesso; il tempo andrà e non tornerà indietro né arresterà il suo corso; non farà rumore, non darà segno della sua velocità: scorrerà in silenzio; non si allungherà grazie a leggi o esperimenti; correrà come è partito dal primo giorno, non farà mai fermate, mai soste.

Per questo motivo “Sera parsimonia in fundo est”. (“È tardi risparmiare, quando si è giunti al fondo”). L’uomo è infatti molto bravo a procrastinare, a trovare scuse per spiegare il motivo per qui non è il momento di fare, mentre la vita passa in un battito di ciglia e sarebbe più semplice agire e basta.

Infine l’uomo vive in preda all’ansia e al turbamento perché teme l’arrivo imminente della morte: Seneca interviene nell’Epistula ad Lucilium 24, 17-21 sviluppando la cosiddetta meditatio mortis. L’obiettivo di Seneca è tentare di quietare il timore attraverso un approccio che oscilla tra l’ideale epicureo e quello stoico: se nell’Epistula 54, 4 afferma che “mors est non esse“, d’altra parte ritiene esista una sopravvivenza spirituale dell’anima, seppur legata ad un confluire collettivo nel destino del cosmo. Per questo il filosofo invita a provare la morte come esperienza quotidiana (cotidie morimur), come legge della natura e non come una pena. In particolare il saggio la vede come un aspetto della vita strettamente legato alla possibilità di raggiungere la felicità: imparando a convivere con l’idea della morte, infatti, è possibile vivere a pieno e virtuosamente la propria condizione di uomini, coronata poi da un momento di ritorno alle origini.

La vita di ognuno di noi merita di essere virtuosa e per comprendere se le azioni compiute sono giuste è necessario agire sul proprio animo con la pratica quotidiana dell‘esame di coscienza. Oggi siamo tutti molto bravi ad ascoltare gli altri, giudicare e dare consigli, ma la cosa più difficile da fare è sapersi confrontare con sé stessi, ascoltare e interrogare il proprio animo come se fosse uno speculator sui. Seneca lo fa per la prima volta nel De ira, III,36 ed invita in questo modo tutti ad avere il coraggio di lavorare su se stessi. Non dobbiamo essere nemici di noi stessi, bensì imparare a nihil mihi ipse abscondo, concedendoci di riflettere sulla nostra giornata quando arriva sera, in modo da garantirci non solo un somnus tranquillus, ma anche di migliorare giornalmente, di riflettere su chi siamo e chi vogliamo essere, di ammettere i nostri errori divenendo padroni delle nostre azioni e quindi del nostro tempo.