di Anita Pandolfo, I D

Vorrei iniziare col citare una frase contenuta nell’introduzione di questo libro: “Parlare per lei è ancora duro. Ascoltarla per noi è vitale.”; riportare testimonianze di fatti storici disumani come quelli della Shoah secondo me deve essere un’esperienza terribile, ma è l’unico modo per tenerne memoria e cercare di evitare che possano ripetersi.

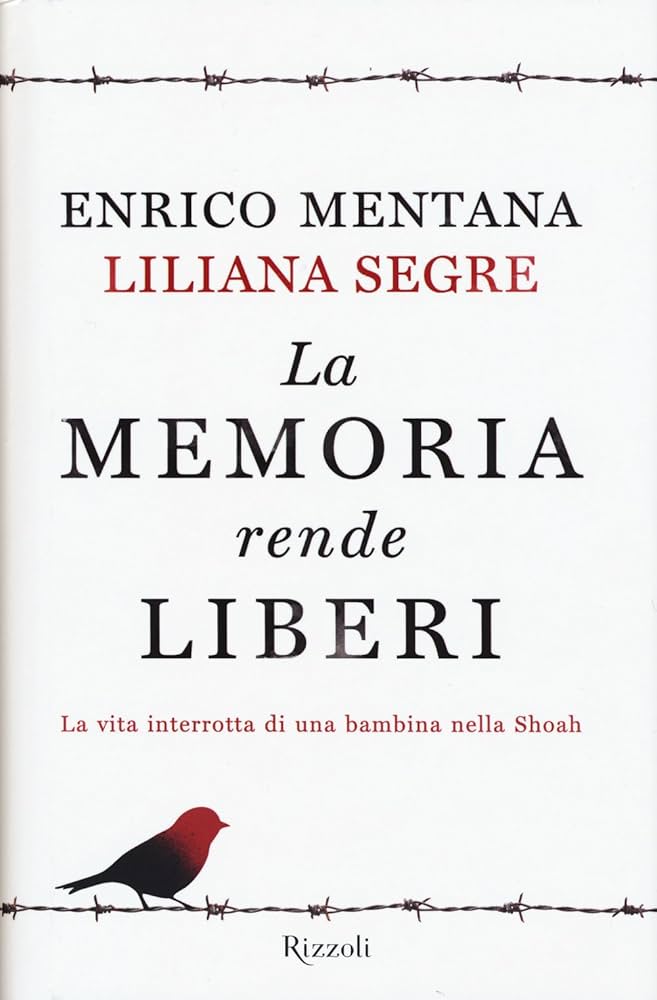

Questo libro è un’autobiografia scritta da Liliana Segre ed Enrico Mentana. Racconta della vita interrotta di una bambina nella Shoah: una bambina già orfana di madre che è riuscita a sopravvivere “per caso… solo per caso” -come lei stessa ha detto- al campo di sterminio ma che, purtroppo, ha dovuto abbandonare i suoi nonni paterni e perdere lì suo padre.

Era l’autunno del 1938 quando fu promulgata un’infinita serie di divieti che a poco a poco avrebbero spogliato gli ebrei di ogni diritto e libertà. Da lì iniziò un periodo straziante per la nostra protagonista che, da bambina qual era, si ritrovò ad affrontare traslochi, fughe improvvise, carceri fino ad arrivare alla deportazione.

Il viaggio verso Auschwitz durò circa una settimana, dal 30 Gennaio al 6 Febbraio 1944; scesi dal quel treno, Liliana e tutti gli ebrei capirono una cosa : “Da quel momento non sarebbero più stati quelli che sempre erano stati, ma soltanto gli schiavi di qualcuno”.

Nei lager gli ebrei non venivano trattati come persone, quali erano, ma come bestie; costretti a lavorare nei campi, a seguire ordini da un capo e a pregare di ricevere qualcosa da mangiare alla sera. Inoltre Liliana in questo libro ci ribadisce più volte che ad Auschwitz erano soli. Che inizialmente per lei fu un privilegio: infatti quando le SS le chiesero se fosse sola, lei rispose di si e per questo fu esclusa dal gruppo di persone la cui vita terminò subito dopo nelle camere a gas.

Pensare ed accettare che la vita di questa povera gente era in mano a persone che per loro volevano solo il peggio è una cosa terribile; infatti penso che tutt’oggi, seppure l’Olocausto è solo un ricordo, un bruttissimo ricordo, ognuno di noi non dovrebbe mai essere costretta per nessuna ragione a dare la propria vita in mano a persone che non se la meritano.

Un racconto di Liliana che mi ha colpito particolarmente è quello legato a quel professore francese, il professor Hirschel, che ha incontrato nella fabbrica in cui sia lei che lui lavoravano: la Union. Un giorno lui gli fece una proposta: ogni volta che si sarebbero visti avrebbero parlato di storia e non di cose tristi. Così per quel poco tempo di condivisione era come se non fossero prigionieri ma, in quanto professore e alunna, erano liberi. Mi ha colpito molto come Liliana ci dimostra che a volte la cultura può essere un’ancora di salvezza in situazioni che portano alla deriva.

Il messaggio che più mi ha colpito in questo libro è quello del forte attaccamento alla vita che aveva Liliana; più volte ho percepito che lei non voleva morire. Pur essendo una ragazzina di appena dieci anni, aveva capito subito che l’unico modo per sopravvivere a quello scenario di morte e disperazione, che le si riproponeva giorno dopo giorno, era quello di “guardare ma non vedere”; forse fu proprio per questo che lei per anni non volle mai parlare della sua esperienza nel campo di sterminio e non volle più ritornare in quei luoghi perché, come lei stessa ci dice : “Chi soffre di vertigini non può salire su un grattacielo, e forse la mia vertigine è Auschwitz”.

La testimonianza più forte della sua voglia di vivere l’ha dimostrata durante quella che lei definì la Marcia della Morte, iniziata il 20 Gennaio del 1945: fu un vero calvario e una prova di resistenza sia fisica che psicologica e, nonostante tutto, lei riuscì a superarla. Il 1° Maggio ci fu la ritirata dei soldati tedeschi; stavano marciando quando a un certo punto il capo del campo gettò a terra la sua pistola. Tanto forte era il desiderio di vendetta in Liliana, da farle sentire l’impulso di prendere quella pistola e ucciderlo; ma non lo fece. In quell’istante lei capì che non poteva essere come lui, perché aveva imparato dalla sua famiglia una cultura di vita e non di morte. E fu questo che la fece sentire veramente libera.

Tornata a casa sembrava che tutto fosse finito: la gente voleva dimenticare la guerra, ma Liliana era come un animale ferito che si portava dentro le cicatrici di tutto quello che aveva vissuto. Più di tutto però la deprimeva l’idea che la lotta per la sopravvivenza che aveva affrontato fosse stata inutile. L’unica sua salvezza fu l’amore… l’amore per Alfredo, un uomo che finalmente la fece sentire una donna amata.

Trovata la sua serenità Liliana capì che doveva raccontare quanto aveva visto e vissuto; la memoria sarebbe stata l’unica arma per sconfiggere l’indifferenza e dare un senso a tutto.

In conclusione vorrei dire che la lettura di questo libro l’ho trovata molto interessante; ho apprezzato molto le volte in cui lo scrittore ha utilizzato ellissi e sommari per sorvolare o comunque velocizzare l’andamento della lettura; penso che sia un’ottima scelta soprattutto perché altrimenti il testo sarebbe potuto risultare lento e un po’ noioso.

Consiglio molto questo libro in primis agli adolescenti, che prendendo maggiormente consapevolezza di ciò che accade nel mondo che li circonda, ne possano avere memoria e non ripetere gli errori fatti in passato. Ma anche agli adulti, che hanno il compito di continuare a tenere viva la memoria affinché tutto ciò non cada nell’oblio.