di Biancamaria Mungari

Credo che a tutti sia capitato, talvolta, di aver provato fastidio, contrarietà, avversione o insofferenza verso qualcuno o qualcosa. Non so dire, però, quanti abbiano riflettuto sul sentimento che in quel momento hanno avvertito.

Secondo la definizione dell’enciclopedia, l’odio è «un sentimento di forte e persistente avversione, per cui si desidera il male o la rovina altrui; più genericamente, sentimento di profonda ostilità e antipatia», che, solitamente, si concretizza in un atteggiamento di condanna verso qualcosa oppure nel desiderio costante di danneggiare o offendere qualcuno.

Un’arrabbiatura genera certamente uno stato d’animo di ostilità, ma che è momentaneo. Quando, però, quello stesso sentimento diventa duraturo, stabile, ostinato, uno stato d’animo permanente, allora si trasforma in “odio”.

L’odio è capace di sprigionare una forza distruttiva gigantesca, spesso molto più potente di quella fisica.

Infatti, quando questo sentimento viene instillato nella mente di molte persone, rimane impresso nel loro pensiero e li domina a livello culturale, diventando l’unica modalità di valutazione: allora quelle persone desiderano solo la distruzione di chi ritengono un “nemico” e agiscono di conseguenza.

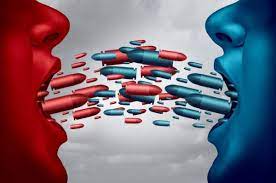

Innanzitutto si agisce attraverso la manifestazione verbale dell’odio, che si trasforma in un linguaggio e poi in un vero e proprio discorso d’odio, o hate speech, con cui si incita o si giustifica l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di odio basate sull’intolleranza, la discriminazione, l’ostilità contro le minoranze, i migranti, i popoli che traggono origine dai flussi migratori, e più in generale l’altro vissuto come diverso e perciò stesso esposto a forme di disprezzo e animosità.

Attraverso i discorsi d’odio questo risentimento così profondo diviene un proiettile che mira a una fragile teca di vetro contenuta nel cuore, dove sono racchiuse le insicurezze, i sentimenti più intimi e le paure di ognuno di noi, che pian piano inizia a frantumarsi e sgretolarsi, infettandosi di odio.

In particolare nella nostra generazione, per la quale i social e la rete sono la piazza di scambio e incontro, questo fenomeno si manifesta ancora di più e in modo più esasperato.

Le parole espresse in rete assumono un’importanza e un peso differente, proprio perché manca la parte della comunicazione che definiamo “umana”.

Nelle conversazioni in rete non ci sono più le emozioni e le paure che si provano nella comunicazione fisica; in rete non ci sono ostacoli, perché la comunicazione è mediata da uno schermo che funge da rifugio e nascondiglio, si può dire tutto ciò che si vuole e, spesso, anche quello che non si vuole.

E così facilmente si può passare da un banale rilievo negativo a un discorso d’odio che, opportunamente manipolato, puògenerare veri e propri atti criminali.

Alla diffusione dell’odio contribuisce infatti notevolmente la così detta “collaborazione passiva”, l’atteggiamento dello spettatore che – per paura, interesse o quieto vivere – assiste in silenzio a quanto avviene sotto i suoi occhi. Ed è proprio il silenzio che molto spesso sa parlare, anzi urla e ferisce molto più delle parole stesse, essendo considerato da chi compie atti di odio, come una forma di approvazione latente ma tuttavia “agente”.